Презентация доклада (слайды) скачать

Доклад направлен 07.12.2017 исполняющему обязанности губернатора Псковской области, в Министерство сельского хозяйства, в Администрацию Президента

Выводы. Всего за три десятилетия процветающий сельскохозяйственный регион потерял весь свой потенциал, не в последнюю очередь с подачи региональных властей, которые не только не развивают сельское хозяйство, но зачастую откровенно мешают сельхозпроизводителям в их работе.

Несмотря на неплохие показатели развития сельского хозяйства в Псковской области за последние 2‑3 года, они обусловлены исключительно эффектом низкой базы – крайне негативными показателями развития отрасли в 2011-2013 гг. Причем нынешние успехи обеспечены только за счет крупного бизнеса, занявшего в регионе монопольное положение, и по единственной позиции продуктовой линейки – свинине. Свиноводческие хозяйства получают и основную часть государственной поддержки, фермерство в регионе не развито, ситуация в этом сегменте в Псковской области гораздо хуже, чем в среднем по России.

Крайне неэффективная социальная политика в отношении села и сельских жителей на региональном уровне привела к резкому сокращению сельского населения, его обнищанию, потере кадров для развития сельского хозяйства. В результате Псковская область оказалась неконкурентоспособной по сравнению с соседними регионами в области развития сельского хозяйства, теряет значительную долю экономики, имеет высокую социальную напряженность.

Имеющийся потенциал для развития сельскохозяйственной отрасли практически не использован, меры господдержки применяются неэффективно, преимущественно в отношении крупного бизнеса, поддержка небольших сельхозпроизводителей минимальна.

Рекомендации:

1) Провести мониторинг мер поддержки сельского хозяйства в Псковской области на предмет их эффективности (отдельно по каждому направлению);

2) Провести оценку эффективности менеджмента, управляющего сельским хозяйством в регионе;

3) Увеличить долю федерального софинансирования на программы поддержки фермерских хозяйств в Псковской области (так как региональный бюджет остродефицитный);

4) Перераспределить господдержку сельского хозяйства в региональном бюджете: увеличить долю финансирования фермерских хозяйств (которые показывают отрицательный результат из-за крайне малой поддержки), сократив долю финансирования крупных организаций (которые уже получили достаточный объем господдержки, чтобы выйти на положительный результат);

5) Провести переоценку социальной политики в отношении сельского населения Псковской области с целью предотвращения оттока сельского населения (регион приграничный, сокращение населения, сопровождающееся опустением населенных пунктов, может иметь непредсказуемые геополитические последствия и нести угрозу нацбезопасности).

Особенности экономики Псковской области

Ситуация в экономике Псковской области катастрофическая. Псковская область признана регионом с самым низким уровнем благосостояния в стране (рейтинг публиковался в Российской газете). По уровню доходов населения регион отстает от среднероссийских показателей на 28%. Это особенно негативно сказывается на социальной ситуации с учетом того, что Псковская область граничит с регионами с гораздо более высоким уровнем жизни. Сама область входит в Северо-Западный округ, граничит с Центральным федеральным округом, поэтому сравнения проводились с 28 регионами этих федеральных округов.

Примечание. Официальные данные за 2016 г. в сводном виде по всем регионам пока не опубликованы

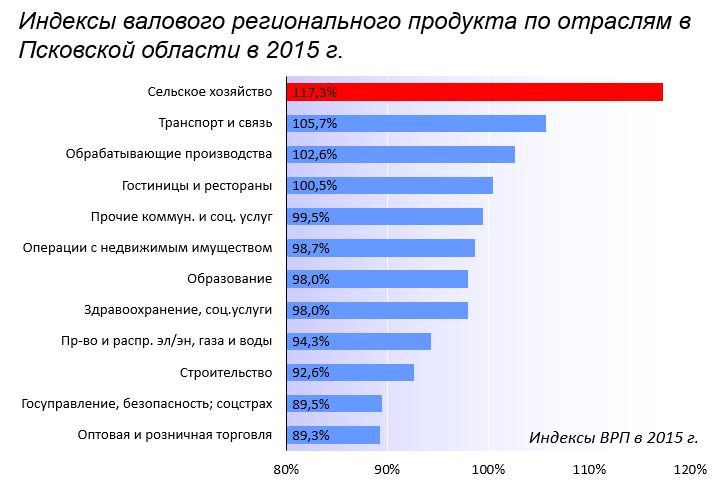

Один из основных показателей оценки эффективности местных властей – динамика ВРП на душу населения. Сейчас Псковская область в рейтинге российских регионов по ВРП занимает 68-е место (14‑е место с конца) и предпоследнее место среди регионов Центрального и Северо-Западного федерального округов.

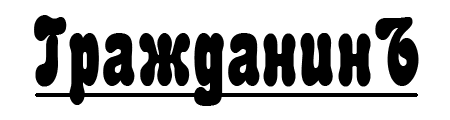

Основу экономики в регионе с 2012 г. составляет госсектор (госуправление, безопасность, соцстрах, образование, здравоохранение, социальные услуги), что явно ненормально. В Псковской области на госсектор приходится свыше 20% экономики, тогда как в среднем по стране эта цифра не превышает 12-13%. При этом госсектор уже сокращается и будет сокращаться в дальнейшем, региональной экономике нужна другая альтернатива.

Потенциал роста в регионе есть только у сельского хозяйства. Остальные отрасли развивать долго, очень затратно, конкуренция за инвестора высока, к тому же Псковской области предложить инвесторам кроме земли особо нечего: нет ни природных богатств, ни инфраструктуры. Регион уже упустил практически все возможности для развития, которые появлялись в последнее десятилетие, на сегодняшний день сельское хозяйство в Псковской области фактически стало единственным перспективным направлением развития экономики.

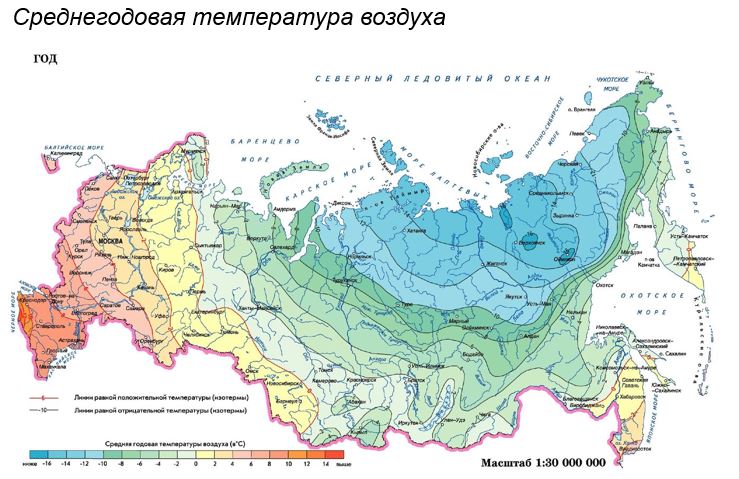

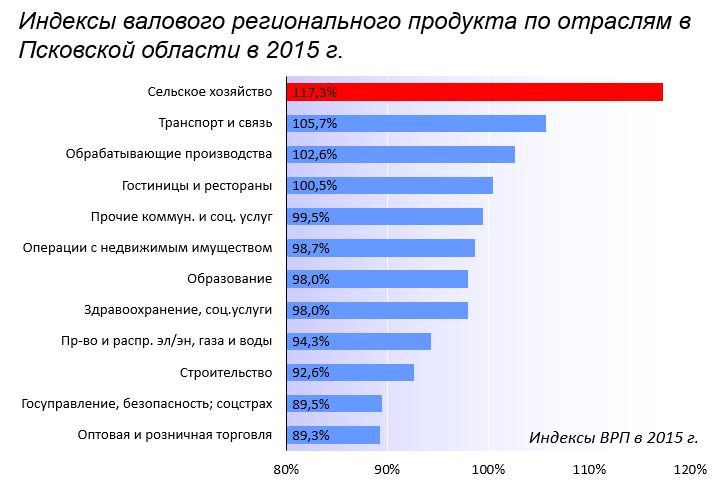

Особенности и динамика сельхозпроизводства

Внутри региона очень часто звучит посыл о том, что Псковская область находится в зоне рискованного земледелия, поэтому ситуация в сельском хозяйстве не слишком хороша. Однако ситуация с климатом не слишком благоприятна по всей стране, а Псковская область входит в 10% территорий с достаточно мягким климатом. Многие другие регионы находятся не в лучших условиях, тем не менее, сельское хозяйство развивают более активно.

Потенциал развития сельского хозяйства в Псковской области явно не использован должным образом. Регион граничит с Ленинградской областью, и находится сравнительно недалеко от Москвы. Обе агломерации – огромные рынки сбыта, которые другие регионы ЦФО и СЗФО используют гораздо активнее. Активно используют эти рынки и белорусские производители (особенно рынок Санкт-Петербурга). При этом Беларусь по площади всего в 4 раза превышает Псковскую область, а климат там ненамного мягче. В агломерациях существует неудовлетворенный спрос на действительно высококачественные натуральные продукты и, прежде всего, на фермерскую продукцию.

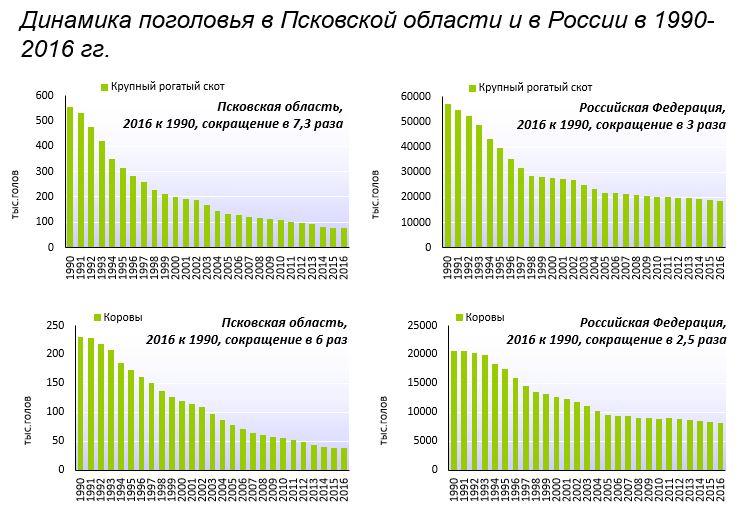

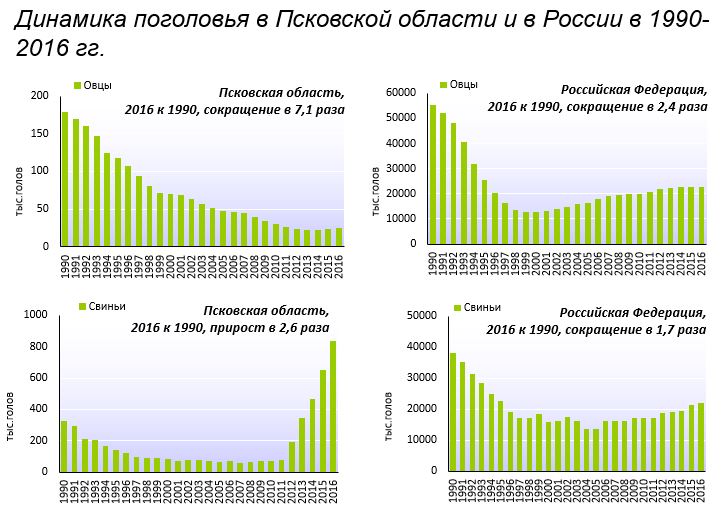

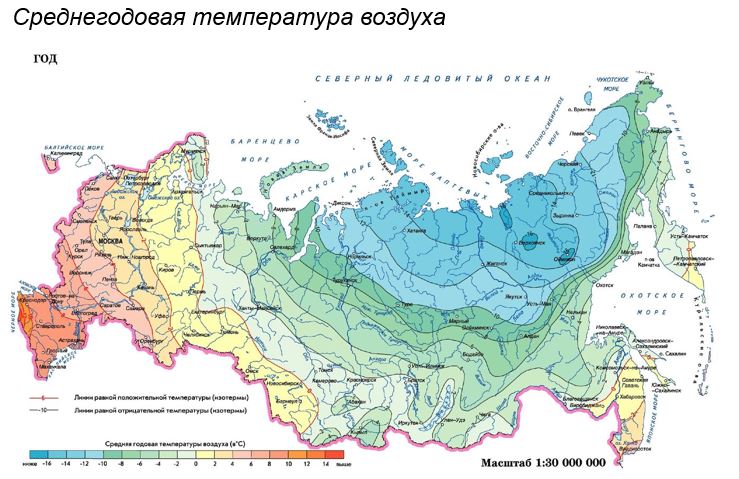

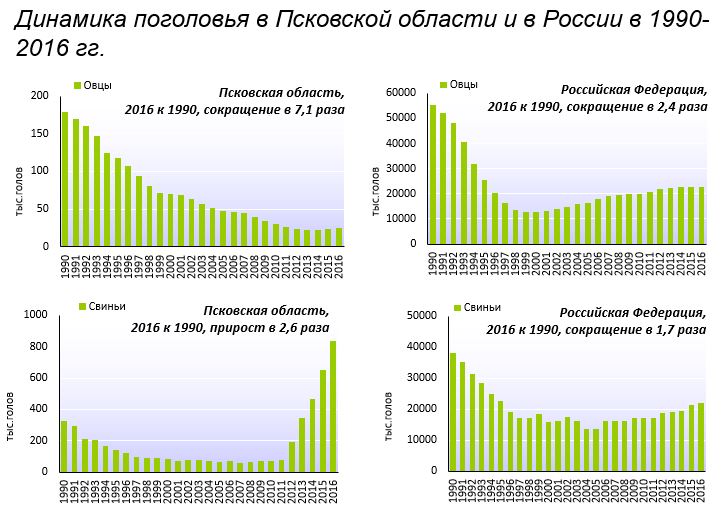

В советское время Псковская область была успешным аграрным регионом. Но с 90-х годов ситуация ухудшилась просто катастрофически. Поголовье крупного рогатого скота в Псковской области сократилось почти в 7,5 раз, тогда как в среднем по стране – всего в 3 раза. То же самое – по овцам, по коровам. Рост только по поголовью свиней и только за счет крупных производителей.

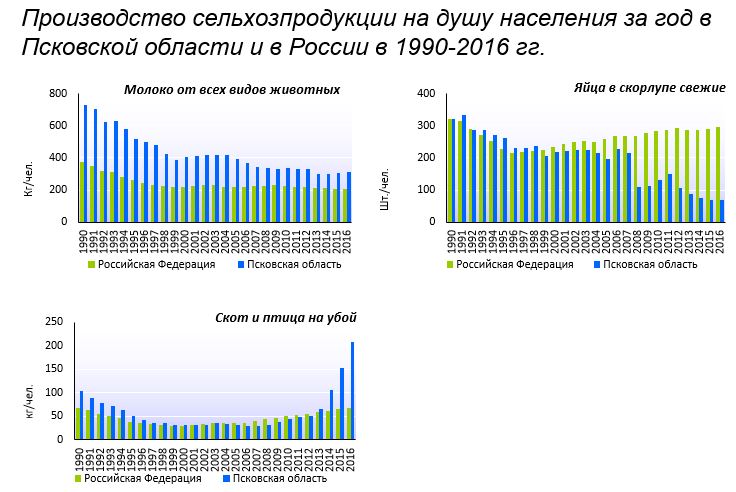

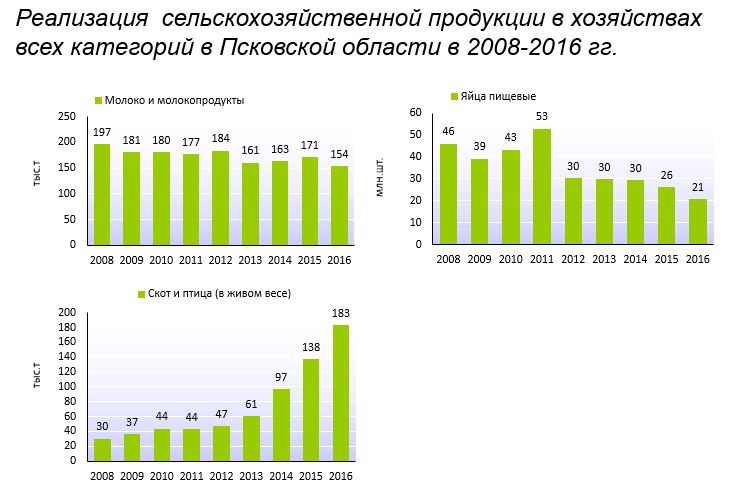

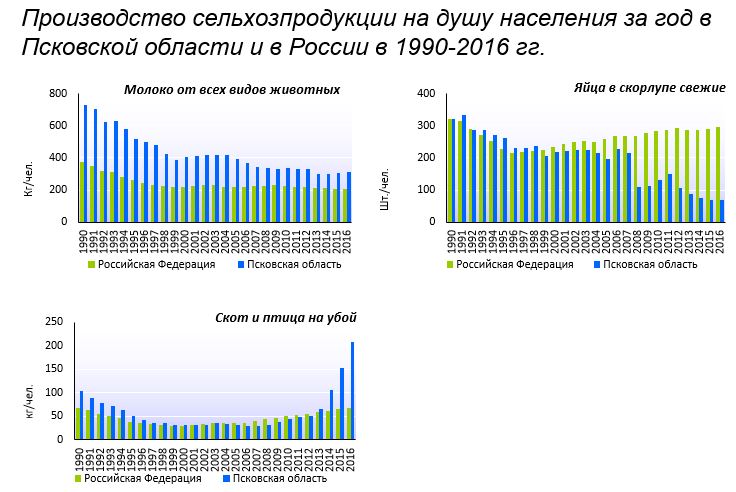

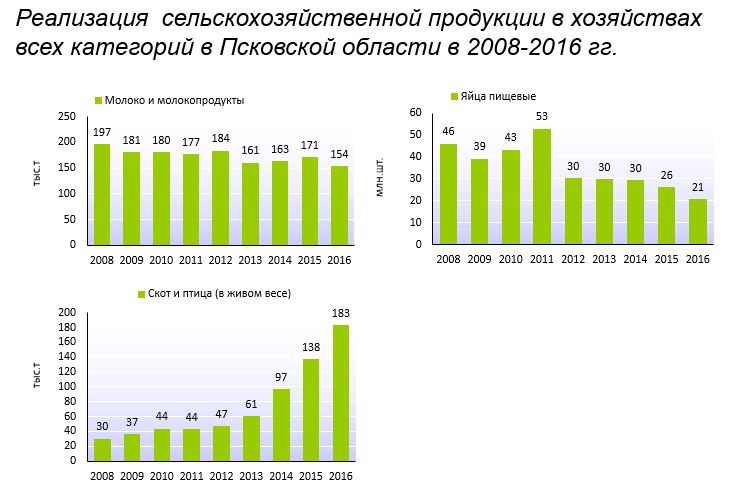

Среди основных видов продукции растет только выпуск свинины в крупных хозяйствах. По большинству других видов сельхозпродукции спад, и очень большой. Причем этот спад исчисляется как в натуральном выражении, так и в расчете на душу населения.

Региональные власти отчитываются о высокой динамике развития сельского хозяйства, однако рост этот является следствием низкой базы прошлых лет, когда региональное сельское хозяйство достигло наихудших показателей за три десятилетия.

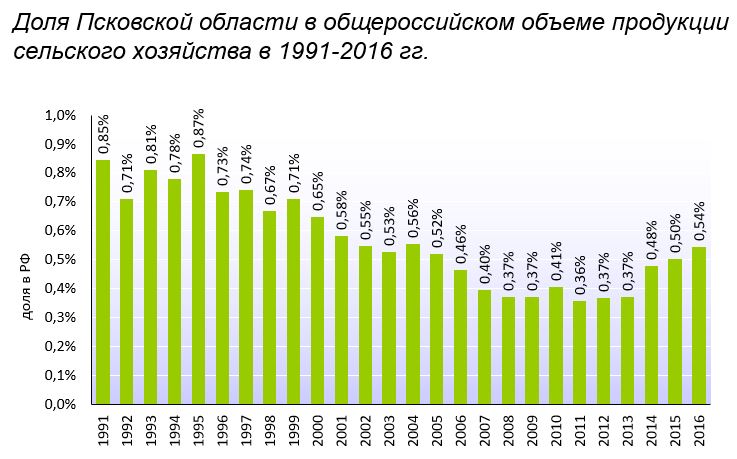

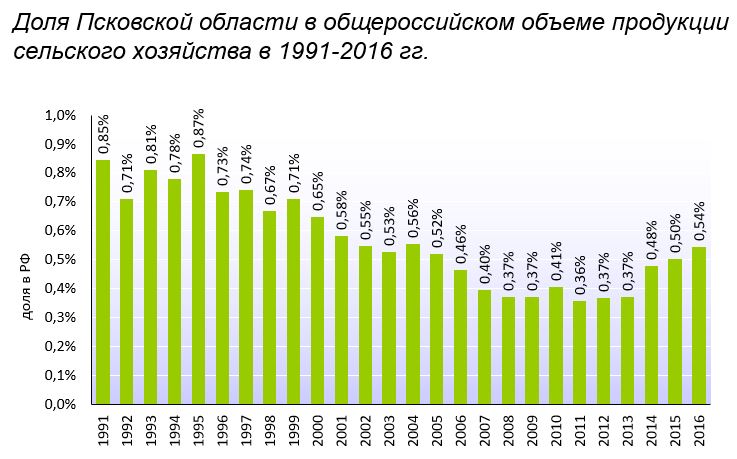

Если в 1991 г. на долю Псковской области приходилось 0,85% от общероссийских объемов продукции сельского хозяйства, то к 2011-2013 гг. этот показатель снизился почти в 2,5 раза до 0,36-0,37%.

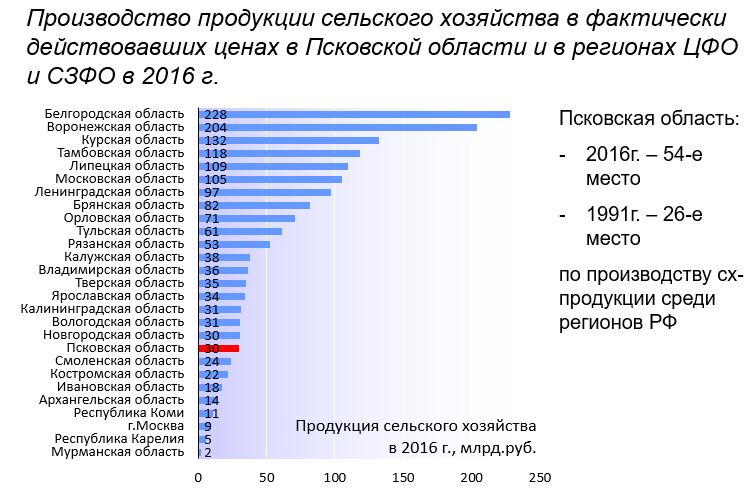

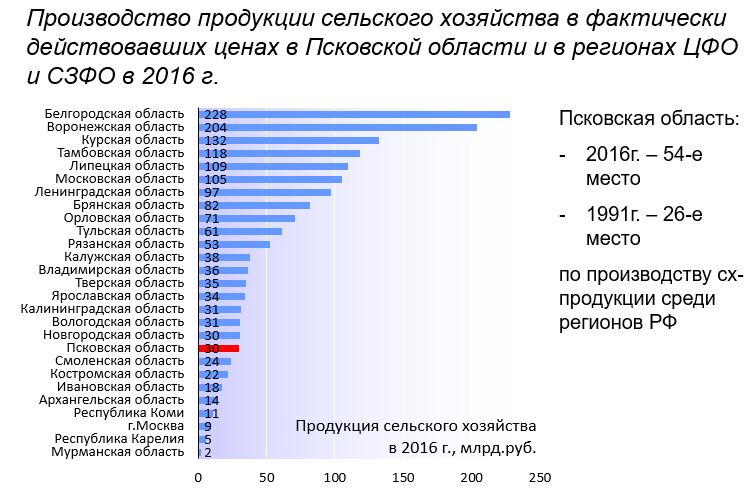

По сравнению с другими регионами показатели производства сельхозпродукции в Псковской области довольно скромные – в 2016 г. всего 30 млрд.руб.

К 2016 г. в рейтинге российских регионов по производству сельхозпродукции Псковская область оказалась на 54-е месте, тогда как в 1991 г. занимала 26-е место.

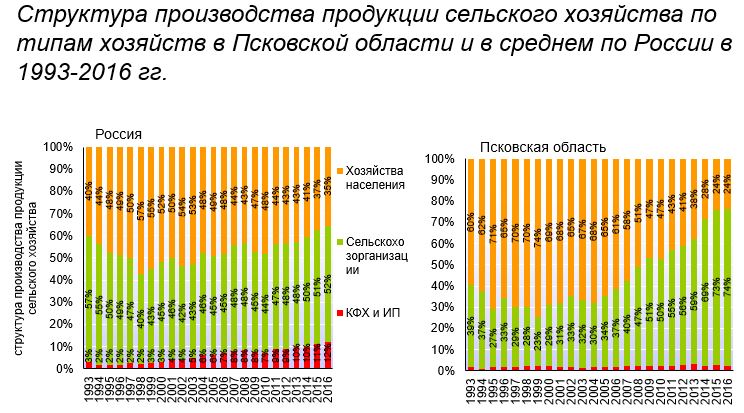

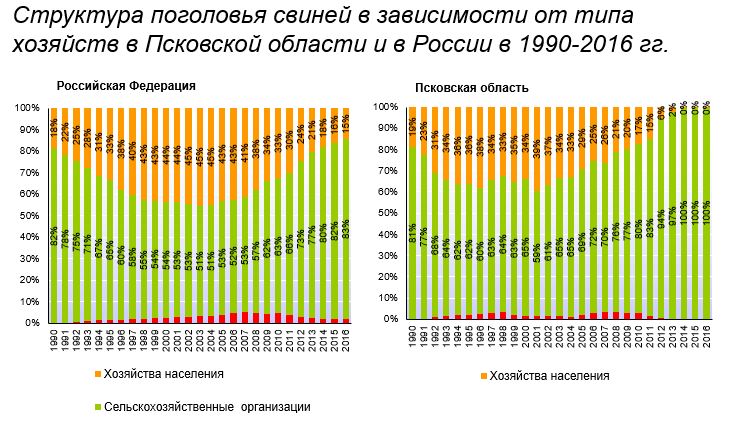

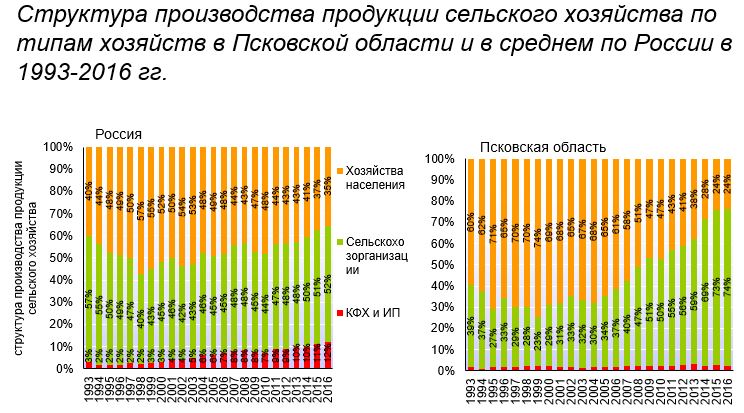

Структура сельхозпроизводства в Псковской области крайне несбалансирована – почти ¾ выпуска обеспечивают крупные сельхозпроизводители (в среднем по России – около 50%), доля фермерских хозяйств ничтожна. Хозяйства населения сократили производство сельхозпродукции в разы. Подобная структура создает повышенные риски, поскольку в случае каких-либо проблем в корпоративном секторе, под угрозой может оказаться вся сельскохозяйственная отрасль в регионе.

Особенности развития фермерства в Псковской области

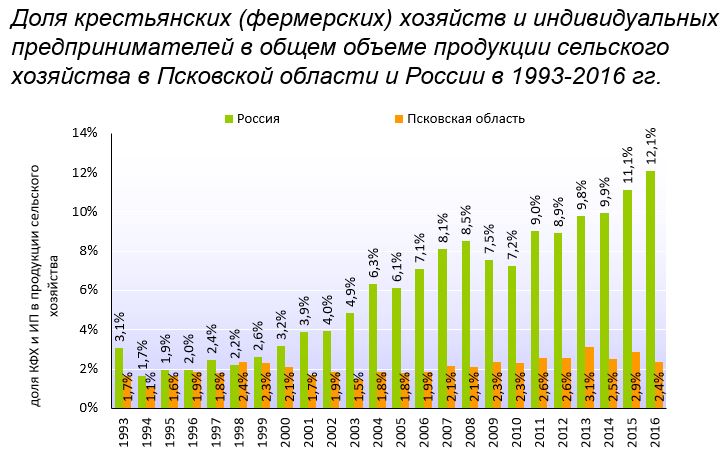

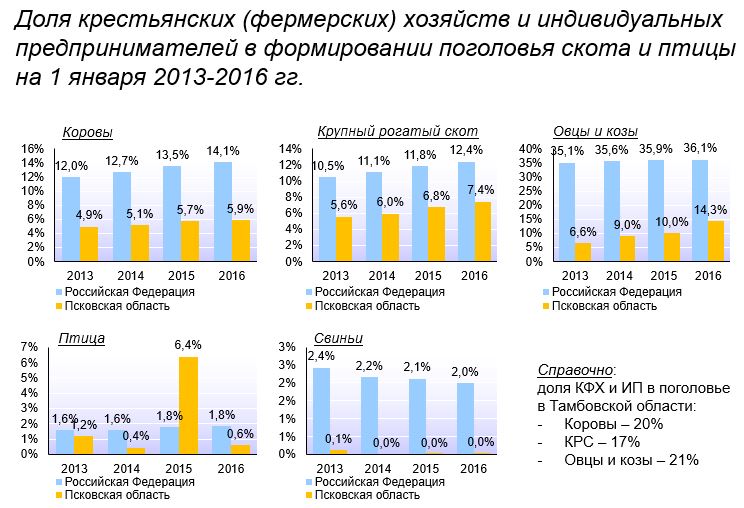

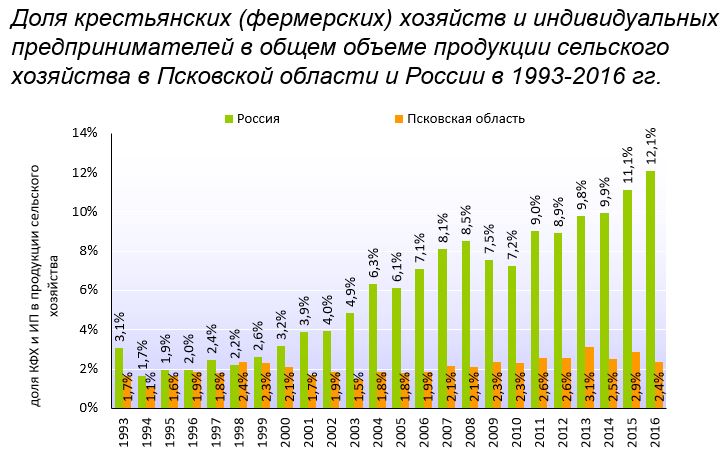

На долю крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в Псковской области приходится порядка 2,5-3% общего объема произведенной продукции сельского хозяйства. Эта доля практически не изменяется, несмотря на то, что в стране фермерство в последние годы развивается очень интенсивно и к 2016 г. стало формировать уже более 12% произведенной сельхозпродукции.

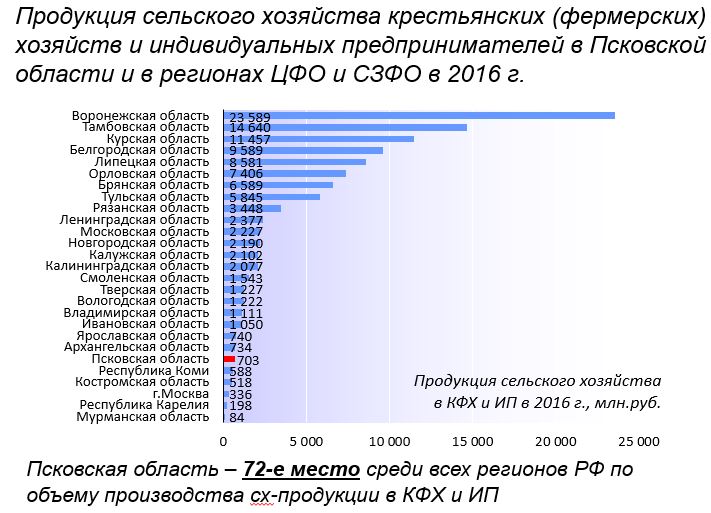

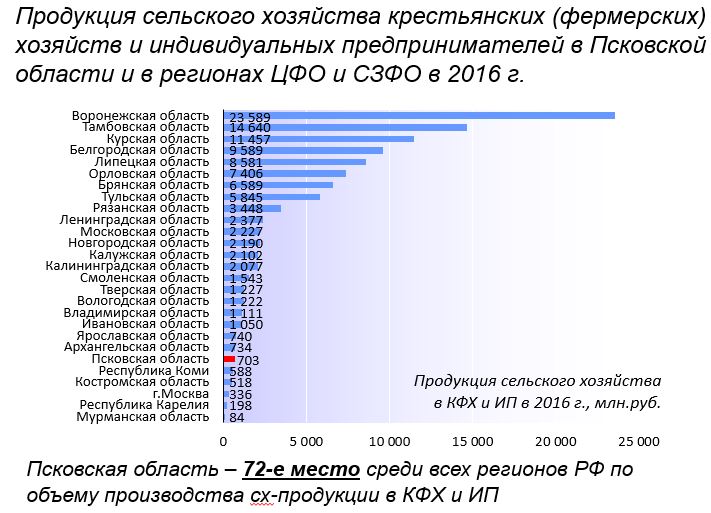

В 2016 г. крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями в Псковской области было произведено сельхозпродукции на сумму всего около 700 млн.руб. Это соответствует 72-му месту среди всех российских регионов. Включая территории, расположенные на Крайнем Севере.

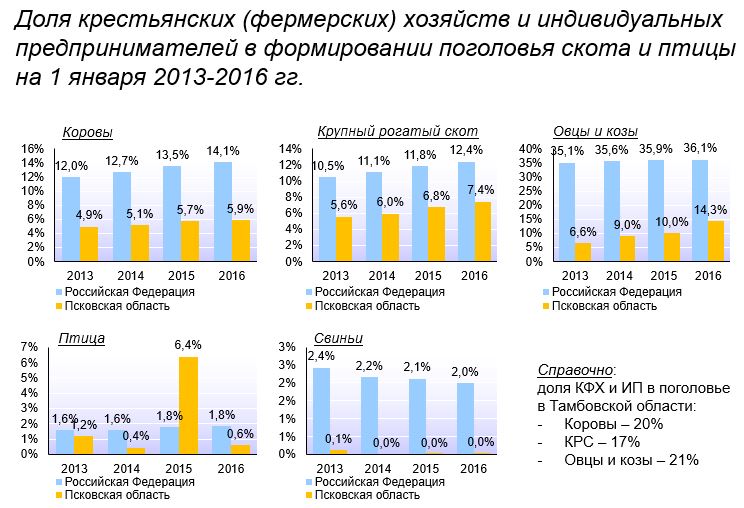

В Псковской области доля фермерских хозяйств в формировании поголовья скота в 2-3 раза ниже, чем в среднем по стране. Например, в Тамбовской области, которая лидирует по доле сельского хозяйства в ВРП среди регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов, фермеры содержат 20% поголовья коров, 17% поголовья КРС и 21% поголовья овец и коз.

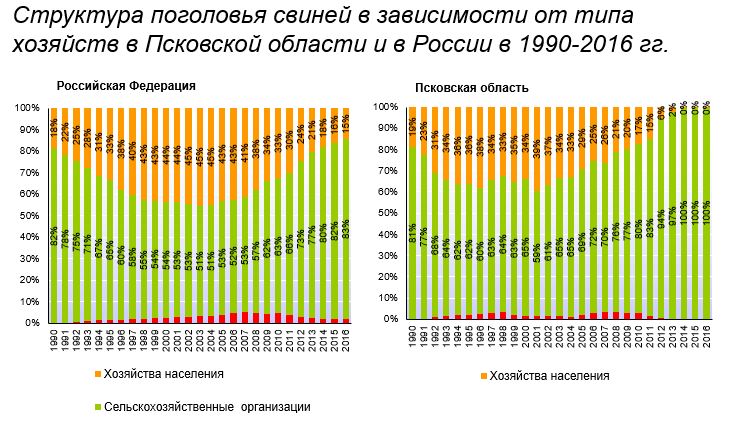

Если в среднем по стране 15% свиноводства сосредоточено в хозяйствах населения и менее 85% — это сельхозорганизации, то в Псковской области крупный бизнес захватил 100% свиноводства.

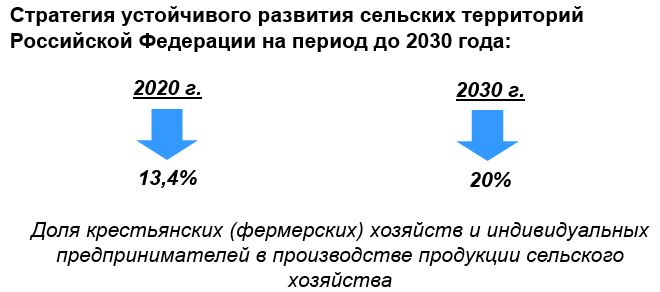

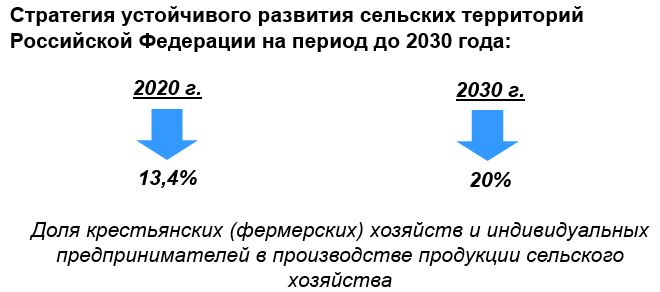

На государственном уровне даны достаточно четкие целевые показатели развития фермерского хозяйства. Согласно «Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года» доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в производстве продукции сельского хозяйства к 2020 г. должна составлять в среднем по стране 13,4%, к 2030 г. – 20%.

Псковская область в эту статистику совершенно не вписывается.

Социальная политика на селе и сельскохозяйственное население в Псковской области

В «Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года» обозначено, что численность сельского населения должна снижаться не более чем на 0,3-0,4% в год. Псковская область и по этому показателю занимает лидирующие позиции: сельское население здесь ежегодно сокращается в среднем на 1,4%.

С 1990 г. сельское население в Псковской области сократилось почти на 40%, тогда как в среднем по России спад составил всего около 3%. Доля сельского населения в среднем по стране в течение этого периода оставалась стабильной – на уровне 26-27%, в Псковской области снизилась с 37% в 1990 г. до 29% в 2016 г. Несмотря на это, доля сельского населения в Псковской области все еще выше среднероссийской, и остается одной из самых значительных среди регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

Причем большую часть «городского населения» Псковской области таковым назвать можно весьма условно – в большинстве городов сформирован сельский уклад жизни, преобладают одноэтажные дома с печным отоплением, многие жители держат подсобное хозяйство.

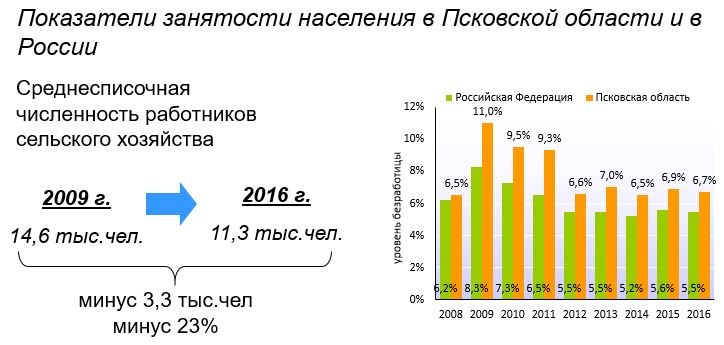

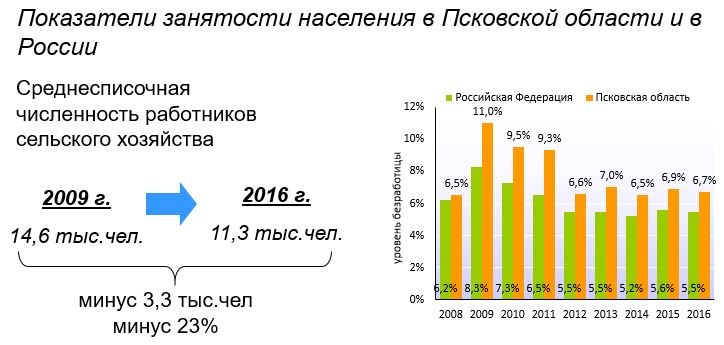

В сельском хозяйстве Псковской области по состоянию на 2016 г. было занято около 11,3 тысяч человек. По сравнению с 2009 г. число работающих в отрасли сократилось на 23% или 3,3 тысячи человек. Для региона с высоким уровнем безработицы столь большое сокращение рабочих мест оказалось весьма болезненным.

Уровень безработицы в регионе на 20-25% выше среднероссийских показателей. Причем этот показатель – один из основных в системе оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

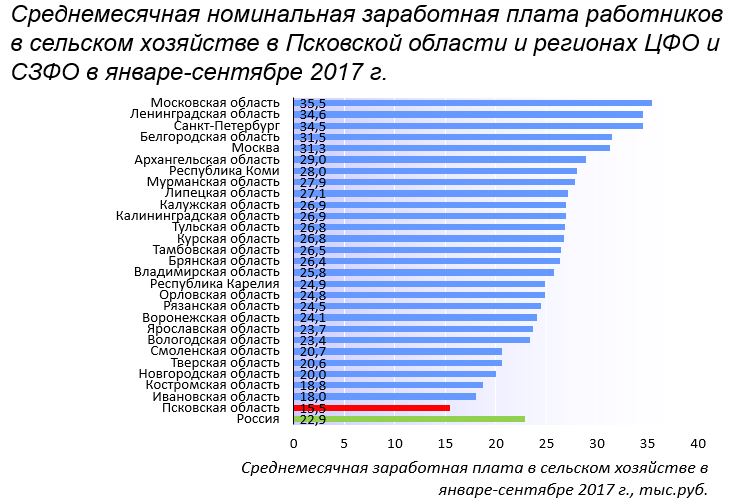

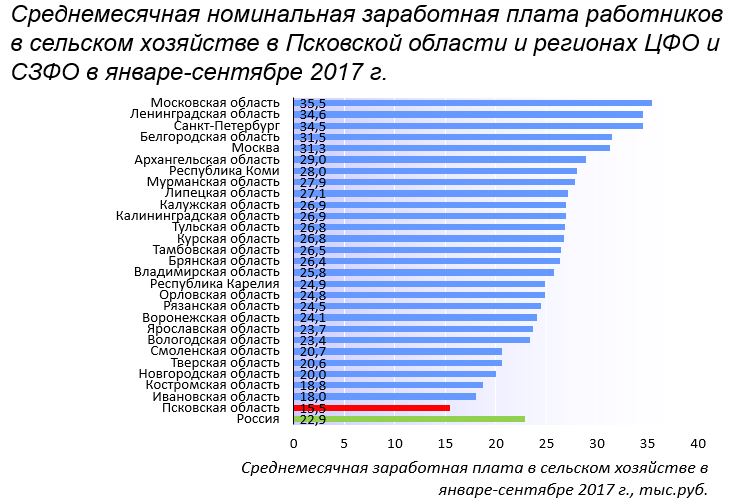

Заработная плата работников села в Псковской области – самая низкая среди всех соседних регионов, она составляет менее 16 тысяч рублей в месяц, на треть ниже среднероссийской.